下午你打來了,「你在雪梨出差嗎?」你問,「我來找你。」

我之所以知道是下午,是因為我剛check in酒店沒多久。這裡的酒店就是那麼刻板,不到午後3點死活都不肯給你房間,即使疫情這段時間根本不可能客滿。

我問你確定嗎?(畢竟我們不在一起了。)

電話裡傳來雜音,我怎麼也聽不清了。

我知道你在澳洲,你們一家都來旅行,目前好像在墨爾本,要不就是南部另外哪個城市。最快也要等到第二天才會見到你,我想。放下了行李,我就得出去找早餐吃。

酒店的房間是低層,給的不記得是1樓還是2樓。收拾東西的時候,我不小心把房間的瓶裝水碰翻了。它直接從窗外跌了出去,但過了許久許久,才聽到呯的東西撞擊的聲音。我往外看,外頭一片雲霧,看不出底下有多深。

在酒店大堂竟然碰到你媽媽和她朋友,我說你也要跟著過來了嗎,說出口之際才頓時後悔。她說你今天回香港,說好久沒見我了,這麼巧竟然在國外碰到。我支吾以對,她的女性朋友毫無存在感地站在一邊,也沒有參與對話,也沒有看我們的方向,倒有些像一個保鏢一樣四處打量環境。

這幾晚我一直沒睡好,半夜我實在睡不著,便坐上往機場的列車。列車是全開放式,別說門,連車卡都沒有。就只是兩張左右並排的長椅,坐上去就會動,直接開到機場。我半信半疑之際,看到另一張椅子上已經坐了客人。即便沒有車門,列車還是發出了車門將要關閉的嘟嘟嘟聲音,我便快步衝上去,坐了在另一張椅子上。

到了機場居然碰到你媽,是的我記錯了,不是在酒店是在機場貴賓室。她的朋友也在。她和我說一樣的話,我當然沒有透露任何你的事情,想必她也不知道你今天來找我。她們現在繼續澳洲遊的第N個站,會在雪梨留幾天。我們在聊的時候,信息提示說你已經到了,我卻一時脫不了身。

不知為什麼我們一直沒想過要互通電話,我在機場錯過了你。回去酒店的路上,我遇見一個之前工作的前輩,他移民來了澳洲,現在我住的酒店工作。「那麼巧」,我說。他說他知道近路,帶我趕回去,還提議幫我拿大衣。

我們已經在酒店門口了,卻找不到入口。門口和外墻長滿了藤蔓,我透過樹葉看到裡面燈火通明,人們在吃飯聊天,心都急了,便繞著外圍攀爬,希望能找到大門。我在小心判斷著落腳點和著力處,尋找結實的樹枝,這一不留神掉了下去不知道會有多危險;前輩在後面跟著,我看他手裡的大衣都蹭滿了樹葉和泥土,說衣服就丟了吧,這樣拿著爬很容易出意外。他二話不說把大衣穿上,然後轉身就走掉了。

我終於找到了入口,需要經過機房,換了幾次電梯和樓梯。到了廚房的時候我確信可以找到宴會廳,因為跟著捧菜的出去一定不會錯。推開門的時候我看到你了,你在和別人說話,視線掃到了我,便愉快地揮手。你稍微彎曲和秀麗的長髮不見了,取而代之的是蓬鬆彎曲的短髮,像《Ozark》裡Ruth的髮型。我覺得不是那麼適合你,但多年以後重逢,卻不想第一句就和你說這個。

實際上我並沒有和你說上話,甚至並沒真正見到你。夢是在這裡結束的,我無視了前面各種事情的荒謬,死心塌地地順從著劇情的發展。我想不到除了「嗨」以外我們還會說什麼,如果不是在夢裡,我們其實還會聊些什麼。

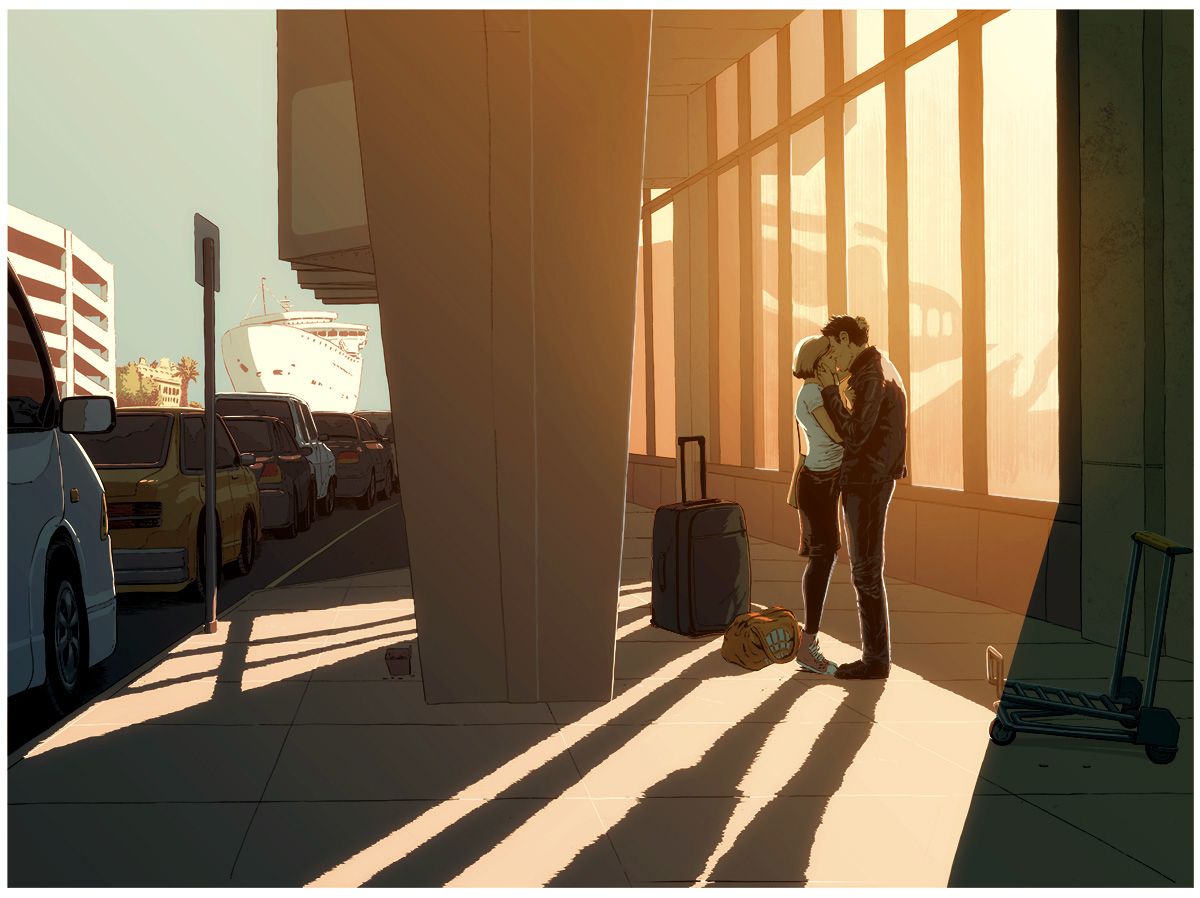

Cover: Pinterest

No comments yet. Be the first one to leave a thought.