請試想像一下,隨便一個周末的晚上,一個史上最低氣溫從來沒低過零度的小小城市的冬天的周末,一個今天只穿了件短袖T恤和毛線外套就全身暖乎乎的城市的冬天,一個晚上11點多的城市。

請試想像一下,一個短頭髮的女孩,眉毛是彎彎細細的,鼻子是輕輕巧巧的,耳朵是和順服地貼下來的髮腳整整齊齊排了隊的,臉是像小花貓那樣圓圓的,嘴唇是薄薄的鮮紅,那是我。

請試想像一下,首先是豎起的長方形,左右分成兩份,每份是一扇玻璃,那必須是很乾淨的,因為我常常要把衣服擦上去。裹著玻璃的是被人叫做鋁的金屬框子,裹著這些框子的是更大的框子,裹著這個更大的框子的被喚做是牆,牆是由磚頭組成的,牆和框子(又名窗)形成了一幅風景,風景的內容是我的房間。

我不喜歡金屬,也不喜歡雲石,偏偏它們就構成了我的窗台,一個從一樓到19樓都是一米多寬,20樓或以上就只有不到半米的雲石窗台,我們家在15樓,真好,可以坐在窗台上。要是可以選擇的話,我寧願一切都是木頭做的,(除了玻璃窗子),木頭是傻里傻氣暖暖的。

我也寧願他是傻里傻氣的,可他就是他,他不能是木頭,木頭是不看書的。這當口我們都在電話里,在談我們看過的書。

「我發覺是不可以兩全其美的。我喜歡坐在窗台上挨著青瓜俠讀書,結果因為亮了燈,就看不了外面的風景了。」

「嗯嗯。」他說,「你可以把窗子打開嘛。」

「才不行呢,蚊子會飛進來,只能開很小的一點縫兒,小得連風也要呼盡了肚子裡的氣才能鑽進來。」

「不是住15樓嘛。」他很懂似地說,「蚊子飛不了那麼高吧。」

「可不要小看蚊子呀,它們一定要什麼地方都去得到呢。」

「我在書裡看過說,愛情就是蚊子咬的事,為了傳播愛情,它們再辛苦也要飛上去的。」

「蚊子咬的事?」

我點了點頭,然後我發覺他是不會知道的,所以我說「是呀」。

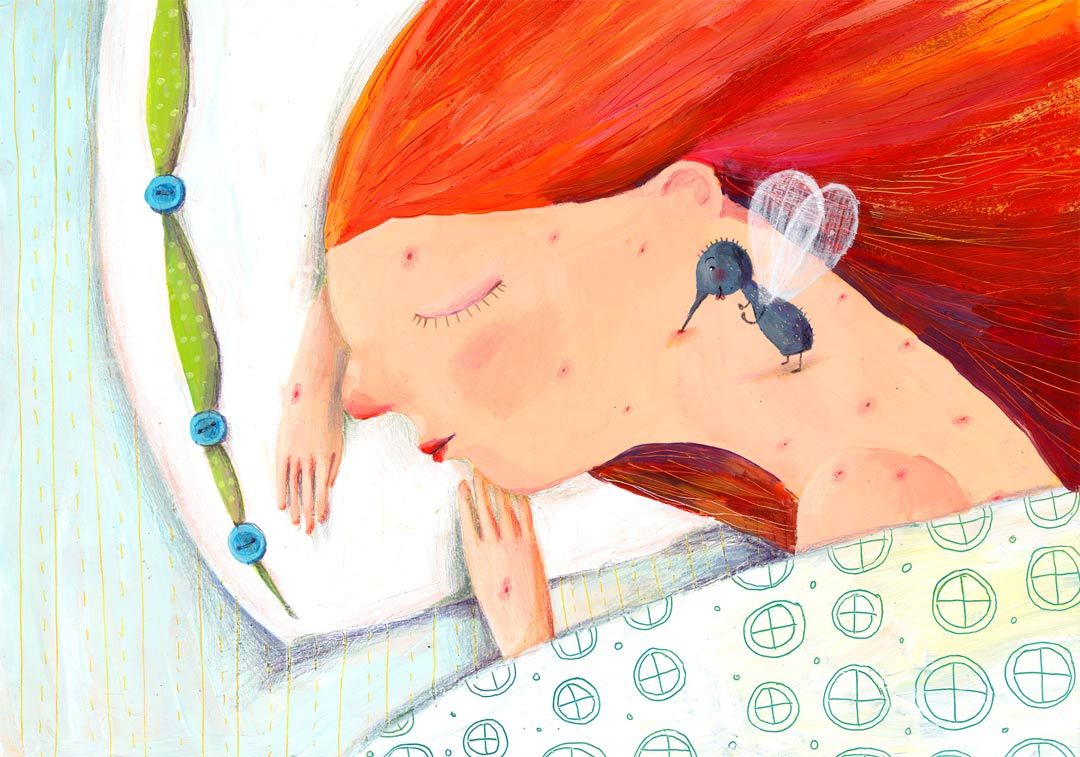

「書裡說愛情是蚊子去叮了一口女孩子,然後去叮一個男孩,那他們就相愛了。」

「那麼說,難道我們要好好愛護咬我們的蚊子?」他問得那麼認真,我忍不住笑了出來。

「我在想呀,也許理論是正確的。不過詳細來說,過程是這樣的。」他一本正經地說。

「一開始蚊子咬了人,男孩女孩都可以。然後蚊子帶了這麼一點人家的血,又飛去叮第二個了。結果呀,這一點血的其中一些跑到另一個人身子裡頭去啦,很想念自己原來的主人,所以拼命地想回去。所以這第二個被叮的人就深深地愛上第一個被咬的人啦。」

他的音調像教書一樣平平板板的沒有變過,笑得我肚子也痛了起來。

「你還一套一套的嘛。」我一面喘著氣,「照你那麼說,第一個被蚊子咬的,可不是很受歡迎嗎。」

「話又不能這麼說。」他還是老學究的語氣。「你可不能保證來追求你的人裡面,真有合你意的。」

「那第二個被叮的,或是第三個,第四個,也只有瘋狂地去愛啦。」

「大概是吧。所以結論是,見了蚊子一定要打,不然糊里糊塗喜歡了別人就慘啦。」

那可愛又可恨的小蚊子,一定是先咬了他,又不知什麼時候偷偷叮了我一口。

真要命,我想。幸好他開始說他小時候故事比賽的事了。小時候的事總是容易讓人開心的。

Cover: Pinterest

No comments yet. Be the first one to leave a thought.